En los memorables programas de entrevistas de Joaquín Soler Serrano, que para felicidad de los televidentes se siguen emitiendo en un canal cultural de la Argentina, pude ver en estos días un reportaje a don Atahualpa Yupanqui. Animado por las pertinentes y sabias preguntas del entrevistador, el legendario poeta, cantor y guitarrista contó detalles desconocidos de su vida (recomiendo, para el que aún no lo vio, reproducir este video que con toda facilidad se encuentra disponible en el mágico, gratuito universo de You Tube y sin duda le encantará la vida).

Aunque resulta curioso cómo chocan y se contradicen las cosas, en la medida de lo posible o lo que se contempla a primera vista, todo encaja y se complementa de manera asombrosa en esta misteriosa existencia. Como Borges y su madre, doña Leonor Acevedo, como Victoria Ocampo y el general Juan Domingo Perón, o como don Ricardo Balbín y el pintor Antonio Berni -¿por qué no?-, por citar algunos afamados paradigmas, acaso más notorios que su suegra o la mía, don Héctor Roberto Chavero (así era el nombre con el que fue bautizado el que luego adoptaría el rústico (o “palurdo”, como lo definía Borges) seudónimo de Atahualpa Yupanqui), que fue otro de los criollos viejos imperdibles de la Argentina. Aclaro que al decir, “criollo viejo”, pienso en esa especie de pícaro longevo, apodado “Vizcacha”, que muy bien caracterizó Hernández en su conmovedor gaucho Martín Fierro; vale decir, un hombre con sobrada experiencia de vida que se las sabe todas, o casi todas.

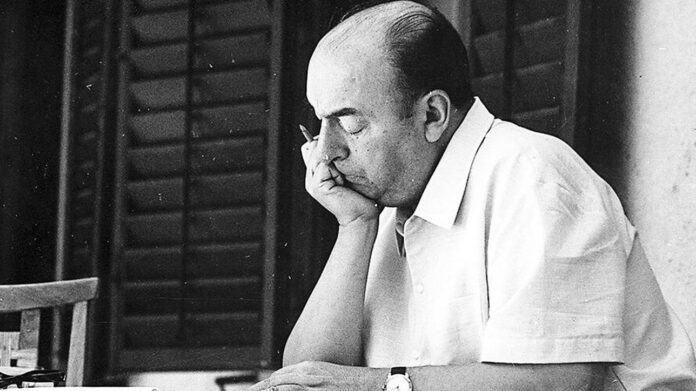

Empiezo por el primero de los nombrados, don Atahualpa Yupanqui, o “don Ata”, como lo llamábamos sus cercanos al genial, irónico folklorista. Yo lo conocí en París, en la casa de unos amigos comunes que me invitaron a cenar con él; por supuesto la reunión fue memorable y llena de evocaciones entrañables. Don Ata, cuando estaba en vena, era una persona encantadora, sabia, escrupulosamente respetuosa y riquísima en anécdotas. Como era de esperar en la casa había una guitarra para que él la pulsara, y así se dio. Don Ata, nos deleitó con su voz personal, chiquita e incomparablemente entonada en sus añejos temas: “Los ejes de mi carreta”, “A qué le llaman distancia” y sus coplas de “El payador perseguido”, que su criollo decir transformaba en conmovedoras y nostálgicas escenas. Un verdadero privilegio y placer disfrutar de un recital íntimo y secreto.

Don Ata había sido gran amigo de Pablo Neruda y cuando visitaba Chile se alojaba en la casa que el poeta tenía por aquellos años (me refiero a la década del 40’) en la población de “Los Guindos”, cuando todavía estaba casado con la dulce Delia del Carril, la siempre asombrada “Hormiguita”. Bueno, resultó que una noche, después de la cena, al dueño de casa se le ocurrió salir a caminar por los cerros vecinos para bajar la comida y disfrutar de la Luna llena que de un modo cansino asomaba de la Cordillera de los Andes.

“¡Ahí, en el perchero tienes un poncho, Ata! -propuso el dueño de casa-. La noche está un poco fría, conviene abrigarse”.

Salieron juntos, pero a las pocas cuadras -¡cosas de locos poetas!-, Pablo le propuso a su acompañante, que siguiera solo porque la compañía no permitía el gozo íntimo y conmovedor de la tranquila noche, generosamente alumbrada por infinitas estrellas y, en especial, por el espectáculo de la Luna llena”.

Yupanqui siguió caminando solo y regresó después de un buen rato. Neruda lo esperaba sentado en un tronco. “¿Y, disfrutaste de tu recorrido, Ata? -le preguntó el rezagado-. Una noche así es para gozarla solo, la compañía la entorpece; siempre el otro está de demás, está como sobrando”.

“Es cierto, tienes razón -respondió Yupanqui-. El que sobraba eres tú”.

“¡Ah, cómo te defiendes indio! -masticó entre dientes Neruda- ¡No es fácil agarrarte desprevenido!; tienes respuesta para todo”.

El anecdotario sobre esa amistad fue rica y sabrosa; sobre todo narrada por ambos protagonistas. Con esos golpes de ocurrencias mutuas, los dos poetas se entendían de maravilla y se sorprendían todo el tiempo de uno a otro. Eran dos hombres de genio, qué menos se podía esperar. Para don Ata, su amigo era chileno “el glotón del siglo más poeta e inteligente que había conocido” y, para Pablo, “el indio Yupanqui, era el más sabio y sorprendente artista cantor y guitarrista de nuestra América”. No se equivocaba ninguno; ambos fueron creadores originales e incomparables.

No es todo. Contaba Atahualpa Yupanqui, que cuando vivía en París, gracias a la generosidad de Edith Piaf, hizo una dilatada gira por toda Europa, y cuando llegó a Praga, se encontró -¡oh, sorpresa!- con Pablo Neruda desayunando en el café del hotel.

“¡Hermano, qué alegría, no lo puedo creer! -se alegró hasta las lágrimas don Ata-. ¿Qué estás haciendo aquí?”

Y Neruda, no menos sorprendido, señalando una mesa con generosas exquisiteces, en la que no faltaba ni el exótico caviar, le respondió:

“Y, ya lo ves, camarada, comiendo el duro pan del exilio”.

En una oportunidad, que viajé acompañado por otro entrañable amigo, el poeta Bernardino Rivadavia (chozno del prócer), a la serrana Córdoba de nuestra Argentina, para asistir al Festival de Folklore de la ciudad de Cosquín, nos encontramos en el Aeroparque de Buenos Aires, con don Ata, que con una valijita en mano y su entrañable guitarra al hombro, también iba invitado a la gran fiesta del folklore. Fue una alegría reencontrar al maestro. Nos ubicamos juntos para conversar durante un viaje lleno de ocurrencias; recuerdo que a don Ata le cayó simpático Bernardino y el diálogo hubiera podido ser infinito; pero el avión, llegando a Córdoba, empezó a descender a los tumbos por la turbulencia y recomendaron sentarnos y ajustarnos el cinturón.

Fue entonces cuando don Ata, poniendo cara de inocente, nos advirtió:

“Recomiendan esto del cinturón para que no se desparramen los cadáveres si nos caemos; porque el avión es peligroso cuan levanta vuelo y cuando aterriza; también cuando está en aire”, completó con una risita.

Llegamos a Córdoba y dos micros repletos de fanáticos estaban esperando. Yo lo toqué con el codo y con un gesto de complicidad, le dije:

“¡Don Ata, miré qué recibimiento, seguramente todo Córdoba lo está esperando!”.

La gente salió en bandada y casi nos pasan por arriba, claro, sin reconocer al maestro. Sucedió que en el mismo avión venía una famosa cantante de música moderna, que era la esperada de los fans. Don Ata se rió de buena gana, y se resignó:

“¡Qué le vamos a hacer, paisano, estoy acostumbrado a estas cosas!. Mi popularidad no es tanta. Lo mío es para poquita gente no para multitudes”.

Tenía razón, pero no tanta. En la noche siguiente, su actuación convocó a una multitud. Sentado, haciendo sonar afinadamente su guitarra, el gran Atahualpa Yupanqui, nos deleitó a cada uno de los presentes con sus más renombradas canciones.

Otra noche, quedamos comprometidos para cenar con él y lo fuimos a buscar al hotel. Para nuestra sorpresa, el desinformado conserje, se fijó en la lista de huéspedes y nos dijo:

“Lo lamento, pero nadie está alojado aquí con el nombre de Atahualpa Yupanqui”. Fue inútil insistir.

Bueno, al día siguiente nos encontramos en el Festival con un molesto don Ata, que nos atacó de frente con su reclamo:

“Me dejaron plantado anoche, paisanos. Los esperé hasta tarde y al final me dormí sin cenar”.

Con las debidas disculpas, le explicamos que habíamos estado en el hotel puntualmente y que nos desalentaron, diciéndonos que bajo ese nombre nadie se alojaba allí.

“¡Cáa-ra-jo! -exclamó el cantor-. Ya sé lo que ocurrió. Seguro que ustedes preguntaron por Yupanqui y en la conserjería me anotaron como Héctor Roberto Chavero. Bueno, no tiene importancia, lo dejamos para otra noche”.

Una de las cosas que yo me había propuesto, y los dos estaban de acuerdo, era juntar a don Atahualpa con Borges. Lamentablemente no se dio. Hubiera sido un encuentro memorable desde todo punto de vista. Ambos, como buenos “criollos viejos”, se hubieran entendido de maravilla. Se conocieron muy al pasar creo que en París o en Madrid.

Yo le hice conocer a Borges, las grabaciones de don Atahualpa Yupanqui. Quedó deslumbrado.

“¡Es un gran artista! -se conmovió-. Tiene la voz apropiada para lo que toca en su guitarra y lo que canta. Es un verdadero filósofo y poeta. No lo había escuchado nunca. No sabe cómo se lo agradezco, Alifano. Sus coplas tienen una sabiduría que emociona. “Le tengo rabia al silencio” es un tema conmovedor. ¡Mire, estoy llorando!”

Don Ata se jactaba de tener en su biblioteca las Obras Completas de Borges y de releerlo cada tanto. Lo definía como “el mago de la palabra”.

La relación entre Borges y Neruda también existió. Sucedió de un modo menos directo que estrafalario. Ambos la definían como “amistad epistolar”. En 1923, Borges publicó, con la ayuda financiera de su padre el poemario Fervor de Buenos Aires, que para difundirlo, con permiso del director de un diario, él deslizaba como por olvido en un bolsillo de los abrigos que se colgaban en la redacción; eso sí, con la precavida disculpa y una aclaración que iba implícita en el volumen:

Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme

el lector la descortesía de haberlo usurpado yo, previamente.

Nuestras nadas poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia

de que tú seas el lector de estos ejercicios, y yo su redactor.

A través de otro poeta chileno, el inquieto y malogrado en plena juventud, Alberto Rojas Jiménez, ambos se conocieron a través de cartas y puros mutuos e intempestivos poemas. Borges le envió a Neruda su Fervor de Buenos Aires, al tiempo que Neruda le hizo llegar a Borges los primeros poemas de su libro Crepusculario, que él publicó en la revista mural Prisma y luego en la primera etapa de Proa. A su vez Neruda publicaba a Borges en La revista de los Estudiantes de la Universidad de Chile.

Se dieron la mano en 1932, en casa de Oliverio Girondo, cuando Pablo viajó a Buenos Aires para cumplir funciones diplomáticas en la Embajada de su país. “Pero no nos entendimos, pues la maldita política ya nos separaba –protestó el poeta de Isla Negra ante mí, y agregó con una sonrisa-. De ninguna manera nos pudimos entender. Borges era un anarquista de derecha y yo un anarquista de izquierda. ¡Una pena, no crees tú! Pero así fueron las cosas”.

Don Ata se sumó a los más en París, en 1992, durante una gira que había iniciado por Europa el corazón le jugó una mala pasada. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan en el Cerro Colorado, bajo un frondoso roble europeo. Cuando viajo a Córdoba lo visito en ese sitio que eligió como su lugar en el mundo; un poco más adelante, en la ladera de un cerro del pintoresco pueblito de Villa de María del Río Seco, está la tumba de don Leopoldo Lugones.

Borges murió en Ginebra en 1986 y aún descansa en el cementerio de Plaint Palais. Antes de partir en su viaje final, me confesó que quería reposar para siempre en el cementerio de La Recoleta, junto a sus mayores. Quizá algún día se cumpla su deseo.

Neruda, fue el único que en circunstancias muy trágicas, murió en su patria en 1973. El destino o vaya uno a saber que secretas leyes, hizo que yo estuviera presente y a pedido de Matilde Urrutia, su mujer, tuve el honor de despedirlo en el Cementerio General de Chile. La policía de Pinochet me puso preso al día siguiente y casi ni se la cuento. Haber conocido e intimado con esos grandes es una felicidad y algo que quizá inmerecidamente le debo a la vida.

FUente: Roberto Alifano para https://www.elimparcial.es