En la galería de mis personajes memorables, el entrañable Federico Manuel Peralta Ramos (“el Gordo Peralta Ramos”, como se popularizó en nuestro ambiente porteño) ocupa un sitio muy especial. Fuimos amigos durante muchísimos años y nunca dejó de asombrarme con sus ocurrencias, sus gestos de generosidad, ni sus actos tantas veces enternecedores como extravagantes que, en su caso, eran cosa corriente y adquirían la categoría de obras de arte.

Federico pertenecía a esa especie de los aristócratas callejeros que gustan vagar sin rumbo fijo ni precisos objetivos por su ciudad, siempre abiertos a todas las vicisitudes e impresiones que le salen al paso. Fue el arquetipo del flâneur porteño, émulo de aquellos famosos personajes literarios, así denominados en la Francia del siglo XIX, inseparables de cualquier estampa de las calles de París, que llevaban aparejados un conjunto de variados rasgos, tales como el explorador urbano, el individuo curtido entre tropiezos, el aedo de los suburbios, etcétera; para citar un ejemplo, flâneur fue el iluminado filósofo Walter Benjamin quien, a partir de la poesía de Charles Baudelaire, le hizo objeto central de su entorno y lo elevó a la categoría del interés académico durante el siglo XX, ubicado siempre como figura emblemática de la experiencia bohemia, ciudadana y moderna. Así, podemos decir que gracias a Benjamin, el flâneur pasó a convertirse en una figura importante para estudiosos, artistas y literatos; para mí también y para muchos otros curiosos que poco o nada tienen que envidiarme.

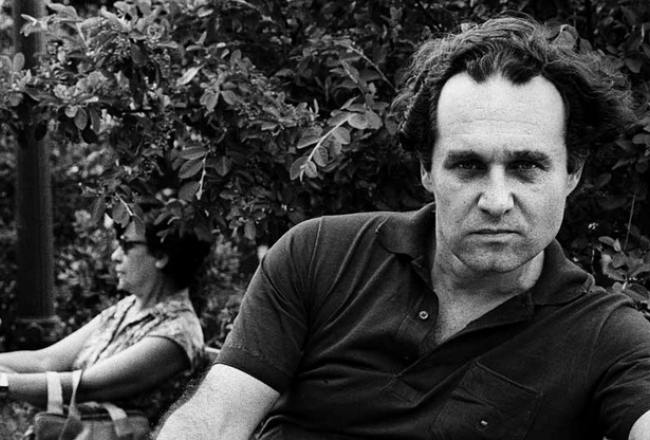

Y ahí aparece nuestro hombre de Buenos Aires, el gran Federico, “el Gordo Peralta Ramos, con el que nunca se podía quedar definitivamente en nada; pues siempre se pisaba en blando como sobre él agua de un charco esquinero, hasta cuando se lo refiere después que se nos murió. Un cronista mediocre lo nombró hace muy poco en una reseña que hizo de él como “el dandy de la noche de Buenos Aires” o, lo que es tan divertido (o no tanto por la burda equivocación), como “el oligarca explotador e inescrupuloso”; quizá vulgarmente y por ignorancia o por atrevida oposición al género. Pero, sobre todo por Faltar a la verdad, porque nunca lo fue, sino todo lo contrario, ya que si se lo ponía cabeza para bajo al bueno de Federico no se le caía un centavo; y, además, porque nunca explotó a nadie (ni se le pasó por la cabeza, o por el mate, como se dice entre nosotros) ni tampoco gozo del privilegio de contar con las mínimas riquezas materiales. A seguir diciendo verdad, mi fraterno, mi noble amigo, no era ni dandy ni putaniero, era apenas -y felizmente- un atribulado y libre contradictorio pensador que iba de un lado para otro, y hasta parecía que venía o se alejaba, según situación, o todo lo contrario; conjeturemos, para aproximarnos, que volaba todo el tiempo -¡qué lindo, no!. Era, al fin y al cabo, un niño solitario entre los niños grandes que atribulados habitan este loco, loquísimo mundo; porque nunca creció el bueno de Federico.

Eso sí, descendía de una familia aristocrática de la provincia de Buenos Aires que había hecho historia; pero él era la oveja negra, cuyo propósito de parientes figurones era encerrarlos en un loquero. Por el desprestigio, claro, que ocasionaba al buen nombre patrimonial. Su tatarabuelo, don Patricio Peralta Ramos había fundado la playera ciudad de Mar del Plata en 1874. Ese sí había sido un dandy y desprejuiciado seductor, y hasta un poco maestro de varios niños bien como Adolfito Bioy Casares, que lo menciona en sus memorias, o “Macoco” de Álzaga Unzue, que lo consideraba como su otro padre.

Nuestro Federico nació en una residencia de la susodicha capital balnearia el 29 de enero de 1939 (allí, el primer año del siglo XX nació también el ya mencionado playboy “Macoco”, a quien yo he rescatado por sus memorables y legendarias vivencias novelescas entre nos y allende los mares), otro niño grande, por supuesto, con fortuna propia (o impropia) heredada de opulentas tías estancieras y fastuosos caballeros registrados por la historia argentina, notable derrochador, que llegó a tener amores con Rita Hayworth, la Ginger Roger y la Clodette Colvert, entre tantas otras muchachas del espectáculo hollybudense. Federico no. No porque le faltara pinta, pues era muy buen parecido, sino porque se embelesó con algunas anónimas, bellísimas muchachas arrabaleras. Al “Gordo”, lo confesaba muy suelto de cuerpo, lo deslumbraban más nuestras Rositas Quiroga o nuestras Titas Merello.

En Buenos Aires, Federico cursó su secundario en el Colegio Cardenal Newman y el terciario en la Universidad de Arquitectura, pero no se recibió. Unos meses antes pateó el tablero con el desacuerdo de “papa y mamá” y toda la voluminosa familia, que puso el grito en el cielo porque el título es el “titulo” y da categoría a la famila. Era la época del precursor Instituto Di Tella y nuestro amigo no demoró en sumarse con cuerpo y alma al benemérito y precursor grupo revulsivo que encabezó el pope don Jorge Romero Brest; lo acompañaban en esa cruzada Martita Minujín (alias “Colchón, como la llamaba Federico), Alberto Greco, Edgardo Giménez, Dalila Puzzovio y, quizá el más talentoso, muerto prematuramente, Jorge de la Vega, autor de “El gusanito”, una canción que Federico popularizó a través de la televisión en el famoso programa “Viendo a Tato”, cuyo artífice era el incomparable humorista Tato Bores.

El gusanito anda paseando

y en el pastito

va dibujando un dibujito

que es igualito al gusanito.

Y el dibujito se va paseando

y en el pastito

va gusaneando el gusanito

que es igualito al dibujito.

La luna del río se mira

como una moneda en el cielo rodar,

el pez que en el cielo

va mojando estrellas

titila en el fondo del mar.

Y el gusanito sigue paseando

y al mismo tiempo se va diciendo

que el mundo entero no es

un dibujo ni un dibujito solo al revés.

Un gusanito del derecho

y un dibujito del revés,

un dibujito del derecho

y el mundo entero anda al revés.

No había cumplido sus 30 primeros años nuestro muchacho cuando escribió una de sus prematuras y sabias definiciones autobiográficas: “Pinté sin saber pintar, escribí sin saber escribir, canté sin saber cantar. Mi torpeza repetida se ha transformado en estilo Yo soy simplemtente”, y bien que lo tenía ganado. Era alto, macizo y orondo y vivía al día su aquí y ahora en este mundo, pues “el futuro solamente para Dios”, como sentenció la monja poeta y tan mejicana, que se llamó Sor Juana Inés de la Cruz. No presagiaba nuestro muchacho que le quedaban formidables años de llamar la atención al mundo artístico de su querida Buenos Aires con proyección hacia fuera, obviamente.

En 1968, cuando los estudiantes franceses levantaban barricadas en París y la gente de color quemaba sus propios ghettos en Washington, al tiempo que la guerrilla de Vietnam llegaba al centro de Saigón frustrando las ambiciones expansionistas de los Yanquis, nuestro impetuoso y “gánico” Federico perpetraba su mayor y más audaz revolución estética con su escultura “El gordo y yo”, ganando la codiciada beca Guggenheim, y el consabido viaje a los Estados Unidos; además de un sabroso premio en dólares contantes y sonantes. El artista, nuestro maestro de vida, nuestro paradigma criollo, se negó a viajar con una premonitoria frase de rechazo que sigue haciendo época; sobre todo en las actitudes triunfalistas de nos los grandes ambiciosos, que hasta se atrevieron a invadir codiciadas islas, con la preanunciada derrota, por supuesto.

“Sé que lo nuestro es un repetido zapallo, que no va a cambiar nunca y cada día seguirá peor -auguró nuestro filósofo autóctono-; pero, en este momento no puedo perder un solo instante de mi Argentina ni de nuestra América hispánica. Me banco la crisis tal como es y seguirá”. Acto continuo, nuestro libertador gastó hasta el último dólar del premio en un banquete para sus amigos en el hotel Alvear, que él llamó “La última cena”, parodiando a don Leonardo Da Vinci y su obra magna. “Sí Leonardo pintó la última cena, porque yo no puedo ofrecer una gran comilona de cuerpo presente a mis amigos”, exclamó el premiado. Y la concretó, porque nuestro Federico era hombre decidido y de palabra, no solo una parodia escondida detrás del personaje como tantos impostores que abundan en la melancólica Argentina.

La poderosa Fundación Guggenheim, como es de suponer se mostró menos indignada que sorprendida y le exigió que si no viajaba, devolviera el dinero del premio. Y Federico respondió con esta carta a modo de rendición de cuentas:

“Junio 14 de 1971. Dear Mr. Mathias, etcétera. (…) De ningún modo lo haré pues fue ganado con el sudor de mi frente. Les aclaro que cuanto recibí el primer aporte de la beca (…) invité a un grupo de amigos cercanos (entre 25 y 30 personas) a una comida, y después a bailar a la boite África, que costó alrededor u$s 300 per cápita. A eso me impulsó la convicción de que ‘la vida es una obra de arte’, por lo que en vez de ‘pintar’ una comida, yo dí una comida (…) También me mandé hacer tres trajes cuyo costo fue de u$s 500. Con el resto pagué deudas que ascendían a u$s 1.000”. La confesión de Federico, por supuesto, no concluyó ahí, y siguió nuestro originalísimo artista: “También realicé la compra de tres cuadros de pintores pobres por 900.000 pesos moneda nacional, y compré calzoncillos, un par de camisas, pantalones y zapatillas y otras variadas chucherías que no vienen al caso. Tal mi rendición, queridos benefactores y amigos”.

El generoso y noble amigo Rafael Squirru, lo bautizó a nuestro “Gordo” incomparable como el “Marcel Duchamp porteño” porque a la hora del arte, como el maestro francés, Federico era serio e implacable. Antes de la Beca Guggenheim, dio un gran golpe ganando en 1965 el Premio Nacional Instituto Di Tella con la escultura de un huevo gigante, yeso, papel y madera, y título más que sugestivo: “Nosotros afuera”. Luego de recibir el galardón, destruyó el huevo públicamente a palazo limpio.

Otra vez -y esta jugada ha sido menos celebrada por los imbéciles que censurada por los pícaros-, en la exclusiva Sociedad Rural, bastión de nuestra oligarquía con olor a bosta de vaca, tal vez se pasó de ligero al ofertar por un toro campeón, cuya cotización ascendía a una pequeña fortuna con colita y todo, eliminando a los demás competidores… Eso sí, sin tener un duro para en el bolsillo para pagarlo.

El caso fue que, con una decisión admirable, Federico levantó la mano y dio por concluida la subasta: “El toro es mío y san se acabó”, exclamó a voz en pectore y alzando su mano derecha. Nada se pudo formalizar por la razón expuesta, y casi va preso. Luego, acosado por las autoridades, se justificó: “Me lo quiero quedar para exhibirlo junto a mí como una obra de arte viva, que se titulará “El toro y el gordo (el gordo soy yo me exhibiré a su lado, seremos una escultura de carne y hueso, piel y presencia”). Ni qué decir que papá Peralta Ramos, casi muere del infarto y con indignación avasallante, rojo de furia, junto al beneplácito de tíos, abuelos y hermanos, lo internó en un neuropsiquiátrico (solamente con la negativa y la justificación de mamá, como no podía ser de otra manera “¡Gracias, viejita, vos no me podías fallar!) sin resultados a la vista, excepto la inmediata organización de “El festival del mate cocido”, que en compañía de los demás pacientes, Federico Manuel realizó en el loquero, bajo el inequívoco uso de la palabra “mate” y su aclaración para el extranjero: “infusión criolla que se bebe con bombilla, tan añejo como la historia de nuestra América”. Todo un éxito y le valió, como correspondía, el alta del manicomio.

Otra vez, invitado para exponer en la tradicional e internacional Galería Witcomb, de notable prestigio y primera línea en todo el país y en exterior, le advirtieron que su monumental escultura no pasaba por la puerta debido a su descomunal tamaño. “No hay problema”, respondió nuestro artista. Pidió un serrucho, y la cortó en dos. “Serán dos obras casi repetidas, ocultamente ganaremos en dimensión”.

En 1970, nuestro (en ese momento vocalista casi de protesta) dio al éter un disco editado por el sello Columbia, primera versión que urdió como cantante expresando su definición más famosa: “Soy un pedazo de atmósfera”. Del otro lado grabó: “Tengo un algo adentro que se llama coso y me acosa y acosa”. La venta del larga duración, que incluía toda su obra cantada, se realizó en farmacias y perfumerías, en verdulerías y almacenes de barrio. Y la presentación en la galería “Aleph”, que yo dirigía, y a la que asistiero, junto a Borges y Sabato como invitados de honor, todo el grueso de nuestros congéneres. Se vendieron apenas1333 copias, “que no es poco para empezar”, se consoló Federico. El batacazo lo dio cuando en el programa más visto de la Televisión Argentina, el maravilloso Tato Bores, lo promocionó, haciéndolo cantando el protagonista en vivo y en directo.

De inmediato, pasaron a venderse en esa notable ocasión casi un millón de ejemplares; lo que hizo a nuestro amigo (ahora sí) un hombre famosísimo, podemos decir, célebre, y ahora respetado por su familia, que le hizo una cena en l intimidad del hogar (a la que asistí con otros íntimos, como Pierre Cantames, Pedro Roth y Bernardino Rivadavia “chozno) y otra en el restaurante del hotel Plaza. En fin, cosas de la frivolidad reinante en este mundo cruel e incomprensible, tantas y tantas veces inclasificable.

Desde luego, no podía faltar en su cuantioso haber un credo. Y Federico Manuel creó su llamada “Religión Gánica”, cuyos Mandamientos eran: “Hacer siempre lo que uno tiene las reales ganas de hacer. Creer en el gran despelote universal. No mandar. No endiosar nada. Regalar dinero. Dejar tranquilo a Dios, que demasiado ocupado está el pobrecito”.

Tato Bores y Federico Manuel Peralta Ramos, nuestro flâneur porteño pasó de golpe y porrazo a la fama bajo la categoría de “estrella”. Comió los famosos tallarines, que también comieron Marcello Mastroanni y Sophia Loren, los presidentes Menem y Alfonsín y tantos otros personajes célebres que se fueron sucediendo en esa mesa.

Recuerdo, que sin conmoverse demasiado, nuestro amigo sintetizó con definitiva simpleza cotidiana tamaña repercusión: “Soy una estrella porque salgo de noche. Es todo. Y, como dice la gente del fútbol, ¡nada más que agregar, muchachos, está todo dicho, cáa-ra-jo!”

Su mundo, su breve geografía porteña y flâneuresca (llamémosla así, fueron los reconocidos sitios tradicionales de nuestra Buenos Aires: la “Galería del Este”, donde yo le presenté a Borges, y el escrito le preguntó: “¿Y usted, a qué se dedica, señor?”. Y Federico le respondió, muy suelto de cuerpo, mirando hacia arriba y cerrando los ojos: “Yo soy escultor, cantor, compositor, pero fundamentalmente poeta”. Y Borges, inclinando la cabeza se disculpó: “¡Cáa-ram-ba, mi amigo, cómo me gustaría ser a mí ser alguna de esas cosas”.

El Florida Garden, La Biela y el restaurante del Hotel Plaza, eran otros de sus reductos predilectos; algunos, también flâneur como él -y puedo dejar de mencionar al monumental Astor Piazzolla-, se divirtieron a más no poder con sus ocurrencias. Pero bueno, además de flâneur, aceptemos que nuestro también inmortal Federico Manuel Peralta Ramos, fue un dandy, ya que cumplía todos los preceptos básicos. Cuna de alta burguesía, ropa formal, sencillísima y de normal gusto, y fiel a la definición de Charles Baudelaire: “El dandy es un ser sin otro problema que cultivar la idea de lo bello en su persona, satisfacer sus pasiones, sentir, pensar, y saber que son el último resplandor de heroísmo en decadencia”.

Pero Federico, nuestro inclasificable muchacho de Buenos Aires (acaso el único dadá nacional o simplemente flâneur, como me he atrevido a calificarlo) fue mucho más allá. De pronto, ante la guerra de Malvinas, improvisó mientras tomábamos café en el Florida Garden (de puño y letra, en una servilleta), este pequeño poema, que yo conservo: “Hay un mundo que se va al Tatcher (textual, falta una hache), y otro que nace. Por eso yo no me baño más en la Costa Azul. Me Baño en la Costa Méndez” (título: “Poema actual”. Lapicera sobre papel. 17 x 24,5 cm. 1981. Aclaración por las dudas: Nicanor Costa Méndez era el canciller argentino y la Tatcher, que está en el tacho, es la ex primer Ministro del Reino Unido).

Recuerdo que cuando Bernardino Rivadavia (chozno) mi entrañable amigo y maestro, me lo presentó, dijo inclinando la cabeza: “Este es el inconmensurable Federico Manuel, un prócer vivo. No dudo que será tu amigo y disfrutaremos juntos de su amistad”. Y así fue por un dilatado tiempo; hasta que se pelearon con Bernardino por esas minucias de la vida que nunca faltan para ensombrecer las grandes iluminaciones.

Bueno, a riesgo de ser latoso, lo cuento, ya que son unas excesivas líneas más. Todo sucedió por una trivialidad de la que fui testigo y quizá no vendría al caso contar porque no deja de ser un chusmerío de entrecasa; pero la cuestión fue por un plato de comida que Federico Manuel no quiso compartir con aquel otro niño grande, que fue Bernardino (mi acompañante en un memorable viaje por Europa con una mano atrás y otra delante). Bueno, pues el asunto sucedió así: en un restaurante del barrio de El Abasto donde estábamos cenando, también en compañía de talentoso Pedro Roth, Federico pidió unos imponentes langostinos, y -como buen glotón- se negó a convidar a su amigo. “Soy un goloso y esto no lo comparto ni con Borges ni con Sabato, ni con Rafael Squirru ni con Leopoldo Presas, ni con Antonio Berni ni con vos, querido Bernardino Rivadavia”. Acto seguido se atragantó con sus mariscos. Y concluyó con unos versos del gusanito: “Nadie me quiere, todos me envidian. Soy un ser libre. Mejor me como un gusanito, le corto la cabeza, le saco lo de adentro y… ¡Mmm que rico es este gusanito!”. Otra broma del inefable Gordo, que Dino se tomó en serio”.

En las épocas de carencia, Federico me visitaba con un par de pizas en la mano. Mis hijas lo adoraban, con la guitarra de la casa, les cantaba un largo repertorio de canciones infantiles. Era un ser humano único e irremplazable. Federico Manuel Peralta Ramos se mudó de barrio, como dice el poeta Luis Alposta, un melancólico 30 de octubre de 1992, a pocos meses de cumplir los 53, un disparate de la implacable señora Parca que tantas veces aparece de golpe y porrazo. Sus amigos lo extrañamos mucho, muchísimo, y cuánto, cuánto, cuánto…

Fuente: https://www.elimparcial.es/