Adiós a Marcos Mundstock, un gourmet del humorismo. Maestro de la palabra y el retruécano, le imprimió a Les Luthiers su estilo único. Sus textos se valieron de la plasticidad del idioma español para crear números antológicos, ya clásicos. Murió a los 77 años de cáncer, en Buenos Aires, el 22/4/20.

Hace años, cuando aún se podía caminar por Buenos Aires, nos citamos con Marcos Mundstock para conversar sobre un próximo estreno de Les Luthiers. El pequeño y desangelado bar del encuentro, en la calle Talcahuano, había sido elegido por él. Cuando llegó, abrigadísimo (era un invierno demasiado frío), informó, sin que nada le preguntáramos: “Te cité acá porque mi analista atiende al lado y después tengo sesión”. Y continuó: “Con los muchachos ya abandonamos la terapia grupal pero yo, antes de salir con un espectáculo nuevo, me hace falta un refuerzo, un sacudón”.

Ni siquiera había empezado la charla y ya el contacto, la corriente, estaban establecidos. Sólo faltaba que mencionara a Mastropiero. Y, como además de caminar también se podía entonces fumar en los bares, extrajo de su bolsillo un cigarrillo y una tijerita, de esas escolares, con la que lo cortó en tres, y se encendió un tercio: “Estoy tratando de dejar de fumar, espero que esto sirva”, dijo con una sonrisa triste.

No era actuación: así era Marcos Mundstock, uno de los humoristas más lúcidos que tuvimos la dicha de disfrutar durante tanto tiempo y que se fue ayer (22/4/20), a los 77 años, poniéndole otro candado a la felicidad del siglo XX. Hacía mucho que la enfermedad lo había apartado del escenario, al punto de que en la visita de Les Luthiers al Congreso de la Lengua en Córdoba, en marzo del año pasado, debió enviar un video.

Su rostro leonino de ojos claros, su voz de bajo profundo con la que siempre algún apellido alemán terminaba en rugido, su estilo imperturbable para rematar un chiste definían a un artista único, que lideró junto con Daniel Rabinovich –quien se le adelantó cinco años en la partida–, ese “conjunto de instrumentos informales” no menos impar. Las personalidades de ambos, tan contrastantes, contribuyeron a enriquecer el dúo: en Mundstock, el intelectual, la angustia se adivinaba siempre detrás de la carcajada; en Rabinovich la alegría era pura, corporal, irrefrenable. Mundstock era Woody Allen, Rabinovich era Danny Kaye. El símil corrobora una vez más la idea de que el humor judío laico, que los cuatro cultivaron con variaciones, es el más fecundo de nuestra civilización.

Si Gerardo Masana creó Les Luthiers en los años 60, Mundstock le imprimió su línea más distintiva: la de la acrobacia con la palabra, el chiste verbal, las asociaciones más surrealistas (“profundo estudioso de nuestro folklore, al pardo Kundsen se debió el simposio interdisciplinario que reunió a folkloristas y ginecólogos: la relación entre el examen de mama y el alazán de tata”), y si el resto de los integrantes se ocupaba, principalmente, del aspecto musical, él, que siempre lamentó no haber estudiado música, convirtió a Les Luthiers, con la asistencia del leal amigo imaginario Johann Sebastian Mastropiero, en un fenómeno internacional.

“Jugar con las palabras para mí es casi un ejercicio, a veces un vicio que me gustaría frenar y que no puedo, pero ya me resigné”, decía aquella vez, mientras se fumaba el segundo tercio de su cigarrillo. “Pienso en una frase, o pido que me digan una frase, le doy vueltas, y de allí surge una expresión que es casi la opuesta. La creación de los textos es oficio puro, pero lo mágico, lo inasible, lo que jamás se podrá saber de antemano, es el efecto que tendrá en el público. Concretamente, la risa o la carcajada”.

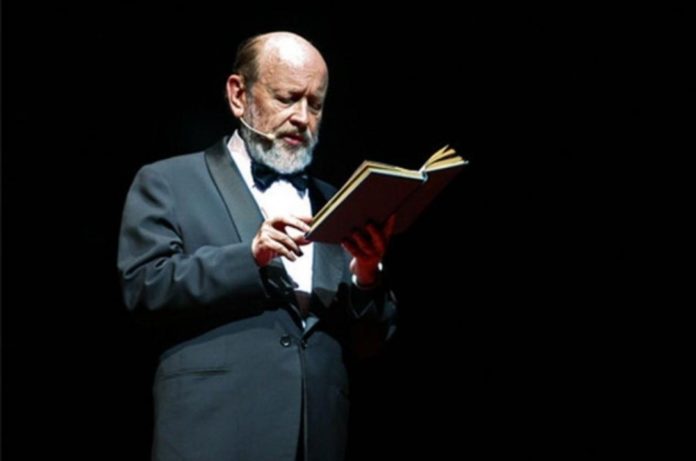

Y continuó así: “La carcajada es o no es. Cuando el público sólo sonríe pueden ocurrir dos cosas totalmente distintas: puede ser la reacción ante algo ingenioso, del estilo ‘miren qué buen hallazgo’, o puede significar: ‘bueno, otra vez lo mismo de siempre, pero sonreímos igual’. La carcajada, en cambio, es cierta, no hay carcajada de compromiso”. A él le bastaba con salir al escenario, pararse ante el micrófono y, antes de decir siquiera una palabra, abrir la carpeta para que el teatro entero riera, pero esa mente incansable, que no dejaba de elaborar retruécanos, también era insegura y quería certezas.

Desde el antiguo “Oi Gadóñaya” de los Barqueros del Vólgota a las innumerables presentaciones, carpeta en mano, en las que parodiaba a los hoy inexistentes locutores engolados de Radio Nacional (y él fue, en su juventud, uno de ellos), su contribución en escena a Les Luthiers será una de las grandes herencias humorísticas de nuestro patrimonio, que por fortuna hoy puede verse en YouTube.

Aquel joven melómano santafecino, profundo amante del jazz y de la música clásica, jamás imaginó que en 1986 llegaría por primera vez al escenario del Teatro Colón por invitación del entonces presidente Raúl Alfonsín. Entre los números que presentaron esa noche se contó el clásico “Las majas del bergantín” en el que, por irónico capricho del azar, el pirata protagonista se llama Raúl. Más de un fan, de los que se saben de memoria las letras de Les Luthiers, sonrió al advertir que en esa versión el pirata cambiaba su nombre a “Fermín”, para evitar susceptibilidades. “Estaba previsto que concurriera Alfonsín, que al final no fue, y es verdad que le cambiamos el nombre por eso”, recordaba Mundstock sobre esa noche, “Pero, de tan automatizado que estaba el número, nos pasó algo peor… una de las veces se escapó un ‘Raúl’, parecía hecho a propósito”.

La necesidad de continuar siendo “clásicos” en un mundo cambiante fue una de las preocupaciones de Mundstock. De hecho, esos locutores que emulaba al presentar ópera almidonadamente (“en el habitual espacio lírico de Les Luthiers se escuchará a continuación ‘Voglio entrare per la finestra’”), a fines de los 80 ya no existían, de modo que el progresivo alejamiento en el tiempo del marco paródico, disfrutado por los coetáneos pero ya no tan eficaz con los nuevos públicos, empezó a provocar cambios.

“La idea de que Les Luthiers mantiene una forma clásica con variantes es falsa”, dijo. “No es lo mismo lo que hacíamos hace veinte, diez años, que lo de ahora. Si nos hubiésemos mantenido sin cambios hoy seríamos algo obsoleto. De actuar con sólo luz blanca y pasar a luces teatrales fue un gran salto. Ya no es más Marcos leyendo una presentación y después los demás tocan. Ahora son sketches totalmente teatrales”. Ese cambio se fue profundizando cada vez más, y desde luego con Rabinovich como partenaire. Hasta se formó el dúo Murena y Ramírez, y así hicieron Luthierapias en un diván, y también el antológico diálogo de Esther Píscore (por la musa Terpsícore).

En aquel bar desangelado de la calle Talcahuano, mientras se fumaba el último tercio de su cigarrillo (en boquilla, claro, para no quemarse los dedos), le mencionamos –sin recordar ahora por qué-la frase del “pardo Kundsen”, el escandinavo, el hombre del norte y el antiplano: “Yo soy más criollo que el bacalao”. “Qué increíble, recién me doy cuenta”, dijo, mientras se empezaba a poner su abrigo. “En el nuevo espectáculo también hacemos otra referencia a Noruega. ¿Por qué será? Bueno, por suerte ya voy a terapia para hablarlo”. Y, después de ponerse de pie para marcharse, se despidió del periodista con un inesperado abrazo profundo, de esos tan auténticos como las carcajadas. Era esa Buenos Aires en la que aún se podía andar por las calles, y fumar en los bares, y darse un abrazo.

Fuente: Marcelo Zapata para https://www.ambito.com