Cuando Rodolfo Walsh se interesó por los hechos de José León Suarez en 1956, era un joven periodista, escritor y traductor de 30 años alejado de la política y fanático del ajedrez. En ese entonces, Enriqueta Muñiz era una joven española de 22 años, exiliada con sus padres en la Argentina y correctora de la editorial Hachette. Sus destinos se cruzaron, y ella lo asistió en la heroica y tortuosa investigación que daría por resultado Operación masacre, el libro más famoso del periodismo argentino de denuncia. Historia de una investigación (Planeta) reproduce dos cuadernos escolares con la letra inmaculada de la joven secretaria y las correcciones del propio Walsh, y otros documentos imprescindibles para terminar de conocer la historia de un libro, de un héroe y de una excepcional mujer que luego se convertiría en periodista y protagonista de la Historia de la literatura argentina en uno de sus capítulos más hermosos y terribles.

Rodolfo Walsh es un héroe, un ícono y un modelo. Es una manera de tener coraje, de ser obcecado en la verdad, de denunciar. Es una figura trágica, un autor, uno que enseña y es enseñable. Pero ese es nuestro Walsh, el escritor y militante, el Walsh público, político y social, una construcción. Hay otro Walsh, el que relata su hija Patricia contento de tenerla, con su hermana, y estar con ellas, jugando, hablando. Y ahora hay otro Walsh más, el que ni treinta años tenía, el que está pasando de escritor de enigmas a fundador del periodismo investigativo. De un modo inesperado, la periodista Enriqueta Muñiz dejó un complejo testimonio de ese Walsh en formación al que una piba de 22 años retrató. Lo admiraba y con razón, es posible que anduviera medio enamorada, pero no le dejó pasar una: este Walsh es chinchudo, competitivo, irónico hasta la herida, impaciente y con un gusto irlandés por pelearse. Es un Walsh que aprende a no tener miedo y al que no le gusta perder ni a la bolita. Estos diarios de Muñiz son un tesoro para ver a la joven persona atrás del enorme personaje.

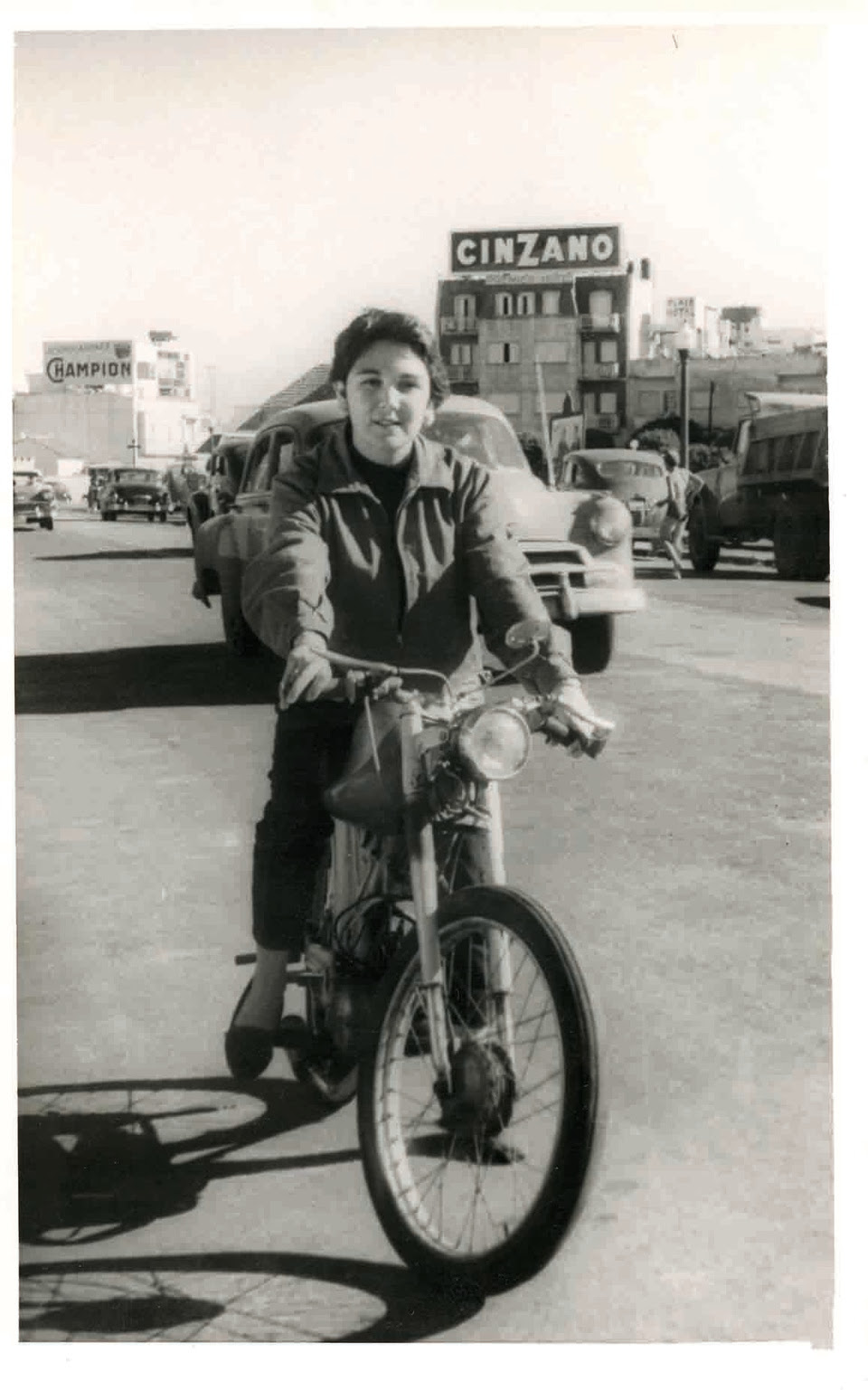

Este libro póstumo de una periodista que hizo una larga carrera cubriendo cultura y fue un puntal de La Prensa fue editado con una rara perfección. Muñiz dejó una cantidad de papeles privados con instrucciones precisas a sus herederos sobre qué publicar. Entre esas cajas estaban dos cuadernitos escolares, uno de la recordada (entre los de cierta edad) marca Sol de Mayo, el otro un Mascota cuadriculado. Como Muñiz tenía esa letra manuscrita inmaculada, perfecta, que en tiempos idos era una marca de la instrucción pública, no hizo falta transcribir las anotaciones. El libro es en rigor cien páginas escaneadas a tamaño natural de esa letra impecable, en tinta azul oscura de lapicera, con la yapa de correcciones y anotaciones de mano del mismo Walsh. Los diarios cuentan el proceso por el que nació ese libro terrible, Operación Masacre, y la relación entre la piba correctora de editorial Hachette y el escritor, traductor y periodista.

Daniel Link y Diego Igal ponen el material en contexto y cuentan la vida post-Walsh de la autora, mientras que el libro cierra con más tesoros: cartas del cada vez más famoso escritor, poemas que le dedicó, un par de cuentos, algunos textos autobiográficos y varias fotos. Hay una de Walsh en 1956, joven, flaco y fresco, sonriendo en Plaza de Mayo y pintón de traje, que realmente puede conmover. Y otras que te llevan a una era ya casi mítica de nuestra política, con Walsh y Muñiz en un asado con Troxler y Lisazo. También se pueden pispear las dos primeras ediciones de Operación Masacre dedicadas a Muñiz (una en griego) y anotadas de mano de Walsh.

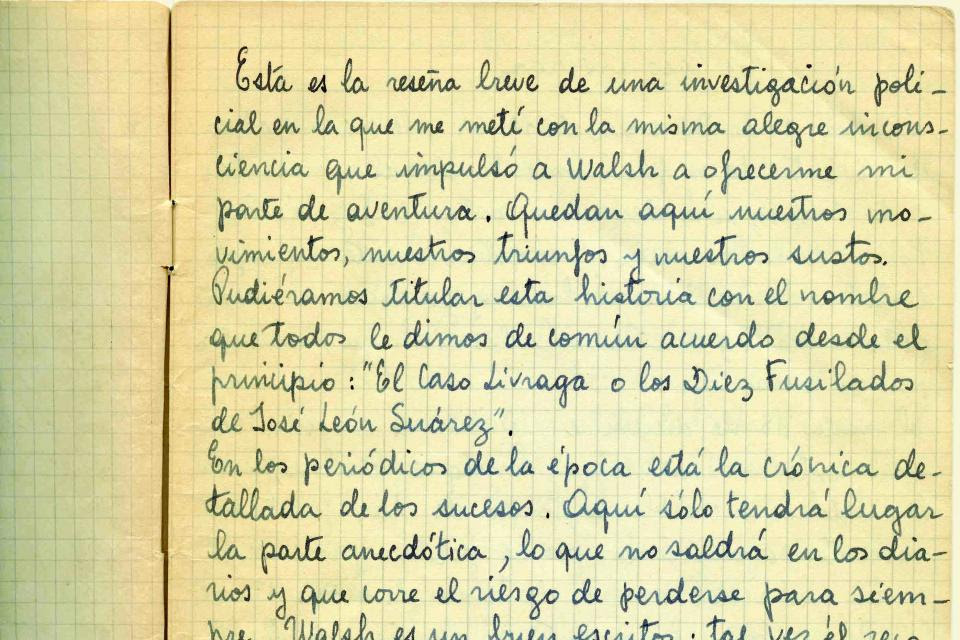

Enriqueta Muñiz fotografiada en Mar del Plata, enero 1959

Enriqueta Muñiz nació en Madrid en 1934 y su padre terminó manejando ambulancias durante la guerra civil, razón suficiente para el exilio. La familia escapó a Francia y terminó en Bruselas en mayo de 1940, justo antes de que llegaran los alemanes. La niña española se acostumbró a jugar con chicos de padres fusilados por los nazis y madres torturadas por la Gestapo, se acostumbró al francés y se acostumbró a ver sangre y oír explosiones. La violencia era tal que los chicos apenas salían de casa, y Enriqueta terminó lectora voraz en una casa llena de libros, recordando añares después un regalo navideño de la colección completa de Tintín. Terminada la guerra, entrando en la pubertad, arrancó con una costumbre de la vida toda, escribir diarios en una sucesión de cuadernos que llamaba “cahiers de marrottes”, cuadernos de manías. La piba era bilingüe, escribía novelitas, se sabía de memoria los 50 estados de EE.UU., tenía una memoria notable. Los mismos padres le decían “la Pestalozzi”.

Un día de 1950, su padre recibió una oferta de la lejana Buenos Aires y se vino en avión, un lujo de ejecutivos. A fin de año llegaba la familia y Enriqueta se asombraba viendo pan blanco y medialunas con mucha manteca, cosas casi olvidadas en Europa. Se instalaron en Nuñez y la chiquilina terminó amiga de adolescentes como Ulises Dumont y Luis Brandoni, y una destacada bailarina de rock a la Presley. A los veinte entra a trabajar a Hachette, se manda la hazaña de traducir La Chanson de Roland y queda fija, organizando parte de la editorial y sus promociones. Uno de los autores jóvenes que la casa publica es Walsh.

Con lo que un mediodía de diciembre de 1956, ahí está Enriqueta cuando entra Walsh con los ojos brillantes diciendo que tiene algo que es “dinamita”, el dato de que no todos los fusilados de junio están realmente muertos. Walsh vive en La Plata y lo primero que le dice a Muñiz es que le busque un refugio en Buenos Aires. Van a terminar asociados hasta un punto en que el escritor afirma que donde su libro diga “vi, fui, dije”, hay que leerlo en un plural que la incluya. Por supuesto, Muñiz comenzó a llevar uno de sus cahiers.

Walsh no solo había escuchado de un sobreviviente, Juan Carlos Livraga, que había recibido dos tiros, sino que sabía que había presentado una denuncia contra el jefe de la bonaerense y fusilador en jefe. El tecnicismo –siniestro y muy de la época– era que Livraga, y las otras víctimas, ya estaban detenidas cuando se decretó el estado de sitio que permitía fusilar, pero que igual los llevaron al basural de José León Suárez y les tiraron por la espalda. Walsh consiguió una copia de la denuncia, que era la “dinamita” que anunció en Hachette, y reclutó a Muñiz: “mi expeditivo amigo se había incautado de mi persona, de la máquina de escribir y de un sector de la sección de propaganda donde me dejó sola con abundante papel carbónico”, y la denuncia.

La historia, se sabe, pronto supera el caso Livraga. Hay más fusilados que sobrevivieron, hay muertos que faltan, hay más policías involucrados. Walsh y Muñiz empiezan a recorrer suburbios obreros de calles de tierra buscando testimonios, intermediarios que los lleven a los sobrevivientes, familiares que cuenten cómo eran los muertos. Negocian cómo publicar lo que van comprobando y luego se reunirá en el libro, una órbita de editoriales nacionalistas de diverso pelaje con nombres como Amadeo, Sánchez Sorondo, Lastra y Cerrutti Costa.

Foto inédita de Walsh, del archivo de Enriqueta Muñiz

El diario de Enriqueta no pierde nunca de vista el lado de comedia humana de todo el proceso. Hay peleas de egos, retratos de “hombre untuosos y solemnes”, algunos que arrugan, otros que están “llenos de odio y venganza”. La observación no escapa a las actitudes de “mi amigo” Walsh, que no sabe nada de fotografía pero insiste en manejar la cámara, que no puede evitar la sonrisota cada vez que acierta en algo que ella no creía posible, pero que la elogia cuando Enriqueta logra cosas para él imposibles, como romper el hielo con una familia aterrada con un comentario solidario y cálido. Hay una química especial entre los dos reporteros que se acentúa a medida que la cosa se pone más pesada, hay que tomar medidas de seguridad y no se puede confiar más que en el socio.

Walsh aparece como un joven brillante, atractivo, con defectos reales. Dice cosas como “le pusimos la tapa”, “brutal” y “sería una pegada”, es peleón cuando siente que tiene razón, irónico y burlón cuando te pesca en una, gozoso de mostrar sus griegos y latines como muchos autodidactas. Este lado rescata el lado de aventura, de incerteza, de un libro que hoy es canónico: Operación Masacre podría no haber sido o haber sido diferente si Walsh no hubiera ido descubriendo cómo se investiga una cosa semejante. Es refrescante ver al hombre de treinta recién cumplidos, con mínima experiencia profesional, armando sobre la marcha lo que era un género nuevo. Y también ver cómo tanto suburbio obrero le abre a este confeso “anti-peronista” un camino que lo llevaría al compromiso y la militancia popular.

El segundo cuaderno termina afirmando que Walsh le deja copia de los expedientes a Enriqueta, con instrucciones sobre cómo seguir la causa “si le pasa algo a él”. Pero lo importante es ya que la experiencia dio como resultado “un libro magnífico que algunos leerán, otros pocos comentarán y cuyo destino ulterior, tal vez, sea el de conmover a vastos sectores del público (incluso argentinos) a través de la discutible película de Clouzot”. Ese magnífico libro también dio lugar, 62 años después, a este inesperado libro-cuaderno-diario que cuenta su trastienda. Hay veces en que realmente tenemos suerte.

Fuente: Sergio Kiernan para www.pagina12.com.ar