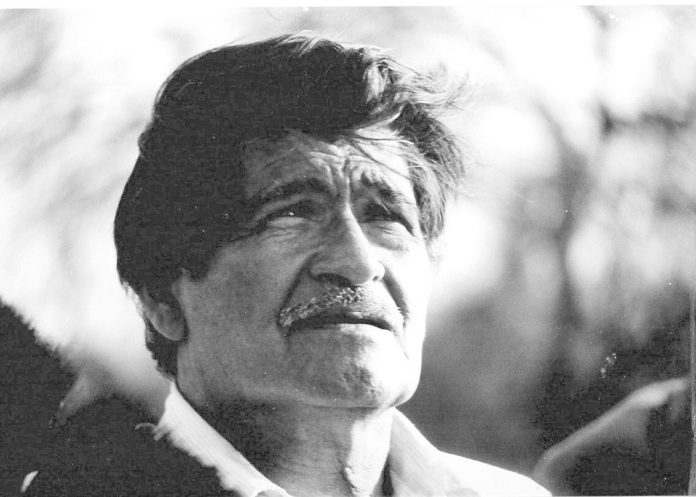

Sixto Doroteo Palavecino (Barrancas, Santiago del Estero, 1915–Santiago del Estero, 2009) fue un músico y cantante del folclore argentino. Obtuvo numerosos premios a lo largo de su trayectoria, incluyendo un Premio Konex como uno de los mejores instrumentistas de folklore de la historia en Argentina. Llegó a compartir escenarios con León Gieco y Chico Buarque. Al cumplir 92 años -a principios de este siglo- el entonces gobernador santiagueño Gerardo Zamora dictó una resolución gubernamental por la cual la provincia de Santiago de Estero imprimió masivamente la versión en quechua del Martín Fierro , obra cumbre de José Hernández, que Palavecino tradujo a la lengua originaria de los pueblos santiagueños.

Pasar el día bajo la sombra de un algarrobo, cuidar la majada de los animales vacunos y otras tareas propias del campo, eran parte de la vida cotidiana de don Sixto Palavecino y la de sus hermanos Eulogio y Faustino, aquel universo terrenal predilecto que supo amar el luego reconocido músico y quichuista santiagueño.

Desde ese particular mundo que es que recordamos una vieja entrevista realizada por el compositor y periodista santiagueño Juan Carlos Carabajal en junio de 1982 para “Santiago, Guitarra y Copla”, la legendaria revista de folclore desaparecida allá por los años noventa.

Cuántas anécdotas recordaba el “violinisto” nacido en Barrancas, de lo que significaba para él, de la mano de su madre Petronila Palavecino, la recolección de frutos silvestres y una natural dedicación de una familia campesina a la agricultura y la cría del ganado, desde los saberes ancestrales.

“Nací en el paraje Barrancas. Allí vivimos para sembrar y cosechar –explicaba don Sixto–, esa cosecha no era para la venta sino para nuestro consumo y el de los animales. Teníamos molino harinero, que lo tirábamos con dos mulas o tres. Lo hacíamos para nosotros y a veces para vecinos cercanos. No conocíamos que era comprar harina, pan, ni azúcar. El monte nos regalaba todo. Por ejemplo, la miel que dejaban las abejas en el quebracho y en el algarrobo. A esa miel la encontrábamos también en los cardones y en el ucle, que es un cactus. En huecos abiertos en troncos y tallos donde las abejas llegaban a dejar hasta un kilo o dos de miel. Quedaban allí cono panales olvidados y los descubríamos al ver tantas abejas entrar y salir de esos huecos. Esa miel era nuestro azúcar, pero más sana, más puro alimento. Con ella, además, hacíamos aguadulce”, contaba.

Es que tanto Atamisqui, como Salavina y Loreto, fueron por mucho tiempo lugares muy poblados al estar enclavados cerca del río Dulce, de allí es que don Sixto explica las vivencias de su época hacia comienzos del siglo XX, y la práctica de la agricultura, ganadería y el trabajo de la molienda de trigo, una de las tareas que eran comunes en muchas familias de la zona.

La población de Barrancas, de donde era oriundo Sixto, vivía de la cría de animales, y un tiempo, los molinos harineros abastecían a toda la zona para consumo de alimentos harinados de la población.

“Casa buena nosotros no teníamos, eran ranchos, que por supuesto eran casitas toda de maderas bien arregladitas, embarradas, blanqueaditas y dos piecitas nomás teníamos. Y ahí vivíamos. Yo me he criado en ese ambiente, cuidando animales, ordeñando, sacando leche de las vacas, teníamos bastante vacas. Nosotros, gracias a Dios, en cuanto a eso, vivíamos bien; no con dinero, sino con los animales”, supo describir, como parte de una tradición natural del manejo de los recursos naturales para sustento propio hacia comienzos del siglo XX, una característica que se mantiene vigente en algunas familias campesinas de Santiago del Estero.

“No nos faltaba comida, si queríamos un cordero, un cabrito o una gallina, lo teníamos. Carneábamos a una vaca, no se vendía la carne tampoco, sino que se le daba a los vecinos un pedazo a cada uno, como una achura”, decía, desde ese lado solidario que caracteriza al campesino que conoce la pobreza en carne propia.

“La leche por ejemplo, mi madre a veces no tenía tiempo de sacar la leche, pero la ayudábamos, teníamos varios terneros en el chiquero, y bueno, a la gente vecina que como en todas partes, había gente muy humilde, le dábamos. Nuestros campesinos también, algunos eran poco aspirantes, iban a trabajar, volvían y acababan su platita. Y no compraban ni un cordero, ni una gallina siquiera para tener en su casa, son así, muy humildes”, comentaba, posiblemente aludiendo a los peones rurales que eran conchabados para las tareas de desflore en distintas partes del país.

La gente nos decía «campis» dicho con desprecio: “Ese campis, qué va a hacer”. No se daban cuenta que el campis es más inteligente que ellos, los puebleros, los de la ciudad (Sixto Palavecino)

“Nuestra casa la teníamos en medio del monte, donde era un río viejo, en donde ya casi no corría agua, de vez en cuando venía, yo ahí aprendí a nadar también, en ese río viejo, a 40 metros de nuestro rancho. En el corredor daba un algarrobo grande, el campesino siempre acostumbra buscar un resguardo, una sombra. Un algarrobo grandioso, coposo que los gajos se largaban hasta abajo como sombrilla, ahí era todo, pasar el día en la sombra, juntar algarroba, comer, hacer añapa, y ahí era todo, teníamos el guardiapato a la vuelta (especie de trinchera) y ahí abajo el algarrobo, poníamos los sogueros, los aperos en los ganchos del algarrobo, el algarrobo nos servía para todo”.

“En esa pureza hemos sabido vivir y crecer. Como hijos de la naturaleza y servidos por ella, no nos faltaba nunca. Si salíamos al monte, teníamos enseguida un pichi, que es como un peludo pequeño, o cualquier otro bicho del monte, una perdiz, una mulita. No porque nos faltara carne sino por costumbre. Poníamos trampas, cinco o seis, y allí amanecía zorro, gato barcino, o montés. A veces caían vizcachas y algún conejo. También sabíamos cazar león. En el monte le decíamos león al puma, que es muy carnicero. Tanto, que mata de gusto”.

“Todo lo que el hombre debe comprar en la ciudad nosotros lo obteníamos del monte. No las mismas cosas pero si las necesarias para nuestra costumbre. Claro, en el monte no había vasos de cristal o de vidrio pero teníamos los de asta de vaca, de torito”, evocaba don Sixto.

En medio de esa gran riqueza que le proveía el contexto natural del monte, don Sixto contaba también las bondades de su madre Petronila y solidaridad hacia el prójimo:

“Había gente de esos humildes por ejemplo, con un dueño de casa enfermo, y sabemos que cuando no tienen nada es jodido, mi mama le decía a la señora, a la esposa por ejemplo: ‘Veni hija, entrá. Ve y elegí lo que te guste; un cordero, un cabrito. Agarrá y llevá, carneá y dale de comer a tu enfermo, no vaya a estar careciendo’, contaba don Sixto, en relación con la caridad que manifestaba su madre doña Petronila.

“Eso es lo que no me voy a olvidar. Lo que es la gente del campo ¡qué corazón que tiene! de hacer el bien, pensar en el prójimo, que le está faltando algo. ¡Quien hace esas cosas! Pero yo digo: después nosotros los sentimientos que tenemos, es porque la sangre, la costumbre y la crianza que no han dado. Somos así, gracias a Dios, ejemplos, porque la primera escuela es la casa de uno”.

El ganado que criaba la familia Palavecino como otras familias, comenzaron a morirse. Una peste rara las diezmó hacia mediados de 1930, también las crecidas del Río Dulce causaron estragos en los pequeños cultivos de trigo, zapallo y maíz. Estas vivencias campesinas de don Sixto y la riqueza inconmensurable que para él y sus hermanos paisanos tenía el monte santiagueño, son parte de un paisaje que supieron proteger y alimentar.

Fuente: Omar Estanciero para http://lasemilla.medios.com.ar, https://youtu.be/kTWAli1YWdE?list=TLPQMjMwNzIwMjDQyNTeXFD4BA y https://youtu.be/lp2zW01xawU?list=TLPQMjMwNzIwMjDQyNTeXFD4BA